フィンランドに学ぶ教会建築の芸術的意味

フィンランドに学ぶ教会建築の芸術的意味REPORT:ピュハティラ 聖なる空間 展 ーフィンランドから12の教会とトーベ・ヤンソンの島ー

フィンランドに学ぶ教会建築の芸術的意味

フィンランドに学ぶ教会建築の芸術的意味REPORT:ピュハティラ 聖なる空間 展 ーフィンランドから12の教会とトーベ・ヤンソンの島ー |

||

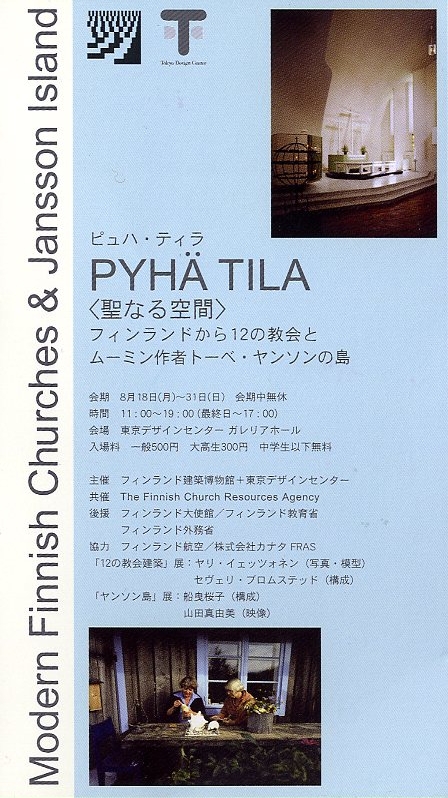

ピュハティラ展 チケット |

20世紀初頭に活躍した北欧・スウェーデンの建築家グンナール・アスプルンドの言葉。 - 視覚的に理解されるデザインのみが芸術であり得るという考えは狭いものである。そうではなく,われわれの全意識を通じて,他の感覚気管で捉えられたもの,そして欲求,喜び,情緒を伝える能力をもつものも,すべて芸術たり得る。 - ※ 「アスプルンドの建築」スチュアート・レーデ 著 樋口清・武藤章 共訳 鹿島出版会より つまりそれが建築である。建築とは,現実の中に実体化し実生活の中で機能する芸術である。信仰を証するものとして芸術を意識するとき,建築の持つ意味の重要性がそこに見いだされる。 アスプルンドは建築を新古典主義から,過去の様式を抜け出した建築,近代建築へ移行させる橋渡しを行った。そして同じ北欧・フィンランド。この地の教会建築にもその歴史の流れが引き継がれている。 2003年8月,東京五反田の東京デザインセンターにおいてフィンランドの近代教会建築を紹介する展示会「ピュハティラ<聖なる空間>展」が行われた。私にとって教会建築の本質について考えるにあたり大変意義のある展示会であった。そこでここにその展示会の簡単な紹介と教会建築に対する考察を行ってみたい。ただ,残念ながら私はフィンランドはまだ訪れたことはない。つまり今回紹介された教会建築に対する感想は,あくまでも展示という媒体をとおしての体験によるものだという事をご理解頂きたい。 ※ 同時にムーミンの原作者・トーベ・ヤンソンの別荘に関する企画展示もあったが,そちらは主題が違うのでここでは割愛させてて頂く。 この展示は写真と図面のパネル及び模型,そして実際の教会堂を撮影したビデオ映像の映写によって構成されていた。紹介された12の教会堂は第二次大戦以降にコンペによって計画された傑作の中からのピックアップということである。実際,そのうたい文句に違わない名建築群で,その素晴らしさが堪能できた。以下,各教会堂の印象を簡単に述べる。 ◇ トゥルクの墓地礼拝堂設計Bryggman:近代の中にロマネスクの香りが漂う。礼拝室の側面,列柱の奥が窓によって外部に解放されているのが近代建築の証。明るい厳粛。 ◇ オタニエミ礼拝堂設計Siren:木造のストイックな緊張の礼拝空間。それでいて暖かい。正面一杯の窓の外に風雪に耐えて十字架が立つ。それが暖かさの秘密。 ◇ テンペリアウキオ教会設計Suomalanen:岩盤をくり抜きドーム屋根を載せた半地中内の礼拝堂。自然に囲まれたというのとも違う様な。外観は停泊中の宇宙船。宇宙<神の>家族ロビンソン。 ◇ ヴァティアラ礼拝堂設計Revell:大きな屋根,そして天井。大らかな信仰空間。礼拝室の左右の池が心を和ませる。前後の壁のスクリーンによって視線の切られる動線が明快で気持ち良い。 ◇ マンニスト教会 設計Leviska:礼拝空間を降ってくる光の効果。照明も天から舞い降りる。神への賛美で踊る。不思議な浮遊感。 ◇ ヴォクセンニスカ教会 設計Aalto:白い空間前方に立つ3つの十字架。その情景が心を刺す。 ◇ ヒュヴィンカー教会 設計Ruusuvuori:シャープな三角形。白の幾何学が幻惑を誘う。 ◇ カレワラ教会 設計Pietila:力感溢れる凹凸の平面。この手のプランは立面が苦しい。 ◇ 聖十字の礼拝堂 設計PitKanen:外部ののびやかさが心地良い。対照的に内部は緊張感が漂う。 ◇ オラリ教会 設計Paavilainen:屋外の礼拝スペースに好感。 ◇ カウニアイネン教会 設計Gullichsen:外壁面に沿ってのアプローチが特徴。少しせせこましい(?) ◇ 聖ヘンリーの礼拝堂 設計Sanaksenaho:これだけ計画案。他と比べちょっと暗いイメージ。 各教会堂の良さを簡潔に表現するのは難しい。全体の印象としては「さわやかで美しい」という言葉がふさわしいと思う。それぞれに「信仰が滲み出てくるような美しさ」がある。それは感動的でさえあった。日本人の感性にも合いそうだ。会場で「ハレルヤ」と大声をあげそうになる私がいた。思わず。 しかし,では,振り返ってみてこのフィンランドの教会建築に比較して日本の教会建築の現状はどうか…? 非常に貧しい,というのが素直な回答になってしまう。いったい何故であろうか。これで良いのだろうか。 確かに建築的には,ある水準以上といえる建築は存在する。だが,今回の展示で観た教会建築ほどの「信仰的魅力」を持つものは少ない。もちろんフィンランドの建築にはロケーションとして美しい大自然を有するという強みがある。それは確かに大きい要素だ。しかしそれだけでは計れない無視できない落差がある。日本の教会は美的センスが無い,品性に欠けると言ってしまえばそれまでだが,その背景 -造る人々の心- に大きな原因があると思う。 建築はそれを造り上げた人々の心を驚くほど雄弁に語る。とにかく安く。得したい。目立ちたい。豪華にみせたい。自慢したい。これらの建築委員会の人々の思いは確実に素直にその建築に表現されてしまう。以降数十年に渡り教会堂はそのことをその存在により広報し続けるのだ。造る者の心が的はずれの場合,立上がる建築が「品性のない教会堂」になるのは当然の結果なのである。 建築は大きな資金を伴う故に人間には大きなチャレンジが与えられる。いろいろな思いが決断を左右するであろう。しかしここで見誤ってはならないのは教会堂の究極的目的が「神を賛美すること」「神を証すること」にあるという事である。そう冷静に考えれば「ただ安価に建てること」が第一義的な目的になりえないのは明白であろう。もちろん「ただ高価に」というのも次元が違うという事はお分かり頂けると思う。[マタイ26:6-13参照] したがって教会建築を目指すとき教会自身に求められるのは,建築は信仰を空間で表現する芸術であるということを再認識する事である。教会の信仰が厚かったから良い教会堂が建つのではない。建てる=芸術という行為そのものが信仰の行為なのだ。神への正直な行動として真摯に建築に取り組む事が重要である。そうすれば,その結果,立ち上がる教会堂は「神の証」としてその機能を存分に発揮するであろう。信仰が滲み出る様な…。 ピュハ ティラ<聖なる建築>展を観て改めてそんな事を考えさせられた。美しい北欧建築の世界に憧れつつ。 2003.09 ピュハ ティラ 聖なる空間 展 2003年8月18日 - 8月31日 会場:東京デザインセンター ガレリアホール 主催:フィンランド建築博物館 + 東京デザインセンター 共催:The Finnish Church Resources Agency 参考:フィンランドの教会建築リンク集 |