教会建築の意味

教会建築の意味 教会建築の意味 教会建築の意味 |

||

サン・ピエトロ大聖堂 / ヴァティカン  新宿御苑 / 東京  原始的な小屋 |

1. 建築の必要性 ハレルヤ。聖所で神を賛美せよ。大空の砦で神を賛美せよ。

[詩篇150:1]

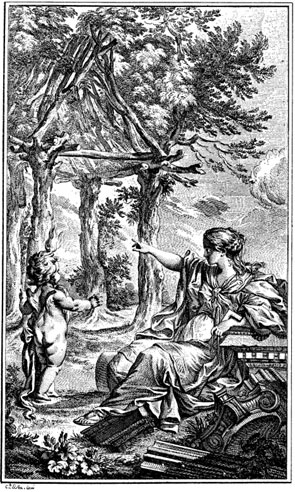

30代の初め頃,クリスチャンとなるその前夜。私はローマに向かった。いくつかの問題や謎を抱えていた私はその解決を迫らていた。すなわち,自分の職業である「建築」,作品から私に向かって何かを叫び続ける人「ミケランジェロ」,そして自分をとらえ始めた神「イエス・キリスト」。私にとって重要なこの三つのキーワードのベクトルは,ヴァティカンの「サン・ピエトロ大聖堂」で交差している様に思われた。初の訪問ではなかったが、信仰という新しい視点で観るとういう事に対する期待は大きかった。当時の自分のイメージでは教会建築と言えばやはり「サン・ピエトロ大聖堂」だ。あこがれのミケランジェロやベルニーニの手になる建築としてのこの教会で,信仰の確証を得られればこんな喜びはないのではないか。 使徒ペテロの墓の上に立つ,カトリック教会の中心「サン・ピエトロ大聖堂」。訪れてみて,改めて感じるのがその大きさである。とにかく巨大である。内も外も。その人間のスケールを遙かに逸脱した空間は訪れた者を圧倒する。そして重厚なバロックの表現。その力によって,神の存在を感じさせる荘厳な雰囲気がそこに生まれる。遙か上方から差す光の筋がなんと劇的で神秘的なことか。 しかし一方,この聖堂の建設に多額の資金が必要となり「免罪符」の発行という歪みをも生んだ事実も思い出される。それらの問題はプロテスタント教会の誕生の引き金になった訳だが,そのような意味でも「サン・ピエトロ大聖堂」の存在は象徴的である。500年近くの間,キリスト教会の歴史の明と暗を刻んで,それは建っていた。 ローマより帰った私はその後,意外な所に導びかれる事になる。 はじめて本来の意味での礼拝に出席した教会は東京の都会の真ん中にあった。その開放的で伸び伸びとした礼拝の場は、はじめて神と出会った私に新鮮な驚きと喜びを与えてくれた。それ以降様々な教会を訪れる機会が得るのだが、未だこれ以上の魅力的な礼拝空間には出会った事はない。 その空間を囲むのは木々の緑と果てしなく高い空。すがすがしい空気。天井もなく、壁もなく、床は彼方に広がる芝生。その上に惹かれたビニールのシートが唯一の人工物か。その名は「新宿御苑」,公共の屋外公園であった。当時,建築としての礼拝所を持たぬ教会の礼拝の場。ジーパンを履いた牧師がギター担いで現れるその光景を見た時,私の持っていた狭い意味の「教会」という概念は根本から打ち壊された。実際,建築家としては最悪の現実を見せられたと言えるのかも知れない。建築がなくても教会の礼拝は立派に成り立つのである。 信仰の初めに出会った対極にある二つの「信仰の空間」。教会の真理はどちらにあるのか,その狭間には何があるのだろうか。私の教会建築を求める旅はここから始まる。 18世紀にフランスの司祭,マルク=アントワーヌ・ロージェによって書かれた「建築試論」という本がある。その扉絵は重要な示唆を与えてくれる。「原始的な小屋」と呼ばれるその絵に描かれているのは,建築から様式などの虚飾を取り去りプリミティブな建築を見出す試みである。その行為は初代教会に信仰のモデルを求める教会自身の探求に似ているかもしれない。 最初に建築は何故必要とされたのかと問えば,外界の状況から人間の営みを守る為という答えが与えられる。外界の状況とは,雨,風,嵐等の自然現象や,その他の生活の障害となる事象である。 教会にとっては,礼拝をはじめとする教会の活動を守るシェルターとしての建築が必要という事になる。 屋外での礼拝はどうだったか。当然,嵐が来ればなりたたないという基本的問題をはらんでいた。しかしその前提があっても(少々の雨で傘をさしながらになろうと)その礼拝がとても充実し,魅力的であったのも事実である。これは建築がないという事による魅力だったのであろうか。 実のところ,その礼拝は決して都会の喧騒の中では行われた訳ではないし,ごみ集積場の脇で行なわれたわけではない。 その礼拝に相応しい伸びやかで美しく静かな公園という環境は,やはりシェルターとしての機能を果たしていたのだ。注目すべきは,ただ静かではなく「伸びやかで美しい」という部分である。 ※)聖書の引用は新共同訳聖書・日本聖書協会による。 |